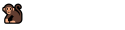

Schopenhauers Denkmal-Kritik: Goethe-Denkmal in Frankfurt

Wer als Tourist in Frankfurt das Denkmal des Dichterfürsten aufsucht, der wird als Kritik am Goethe-Denkmal vermutlich zunächst die geographische Ausrichtung desselben anprangern: Goethe blickt in den Norden. Da heutzutage aber Blicke auf Ereignisse und Denkmäler nicht einfach unvermittelt gerichtet werden, sondern bevorzugt durch Kameralinsen, dürfte die Himmelsrichtung leicht als Problem aufgefasst werden. Es ist schwierig, gute Fotos von diesem Goethe-Denkmal zu schießen, da man die Kamera stets in den Süden (der Sonne entgegen) richten muss - wenn man den Dichter von vorne ablichten möchte.

Bildquelle: Goethezeitportal (http://www.goethezeitportal.de/index.php?id=1732)

Anlass dieses Artikels ist hingegen eine andere Kritik an dem Frankfurter Goethe-Denkmal, bzw. eine Erinnerung an Anregungen für ein Goethe-Denkmal, als nämlich nicht nur die auf dem Artikelfoto abgelichtete Gips-Büste Schopenhauers in den Besitz des Autoren geriet, sondern auch die Goethe-Spielzeugfigur.

Schopenhauer und das Denkmal für "Göthe"

Was findet man vor, wenn man sich dieses 1844 errichtete Denkmal anschaut? Der 1832 gestorbene Johann Wolfgang von Goethe ist in Bronze mit ganzem Körper dargestellt. Er steht auf einem kubischen Sockel, welcher verziert ist mit Szenen und Figuren aus seinen Werken. Desweiteren steht auf dem Sockel "GOETHE".

Arthur Schopenhauer, der zu dieser Zeit schon endgültig nach Frankfurt gezogen war, hatte der Stadt Frankfurt am 5. Mai 1837 eine Reihe von "leitenden Grundsätzen" bzw. Anweisungen übermittelt, damit das Denkmal "im Interesse Göthe's und des guten Geschmacks" errichtet wird.

Bild von Torsade de Pointes - Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21334623

Drei hauptsächliche Kritikpunkte hätte Schopenhauer wohl am heutigen Goethe-Denkmal:

Erstens wollte er, dass eine kolossale Büste aus Bronze oder Marmor gefertigt wird. Soweit die Mittel es zuließen sollte das Denkmal größer errichtet werden. Die von Schopenhauer gewünschte Größe waren 112 Fuß, also ca. 40 Meter hoch. Hier orientierte er sich an der Kolossalstatue des Karl Borromäus bei Arona (siehe rechts). Diese von Schopenhauer gewünschte Höhe wurde natürlich nicht erreicht. Hätte Frankfurt Geld dafür gehabt, so hätte sie wohl auch schon - wie sie es vorgehabt hatte - zu Goethes Lebzeiten ihm ein Denkmal errichten können. Doch Frankfurt ist immer schon eine arme Stadt gewesen, trotz ihrer reichen Bürger (weswegen sie auch keine echte U-Bahn hat!).

Der zweite Kritikpunkt Schopenhauers betrifft den Schriftzug auf dem Denkmal. Arthur Schopenhauer würde es wohl als eine Beleidigung seines Idols empfinden, wenn es nötig wäre, die Betrachter des Denkmals schriftlich darauf hinzuweisen, auf wen sie schauten. Statt "Goethe" hätte die Stadt Frankfurt nach Schopenhauer besser geschrieben: „Dem Dichter der Deutschen seine Vaterstadt, 1838“ - Goethe hat man schließlich zu kennen.

Und drittens war es Schopenhauer wichtig, bei Denkmälern genau zu unterscheiden, in welcher Art und Weise der Ge- und Verehrte zu Ruhm gekommen war. Wer mit "Herz und Kopf zugleich, ja oft auch noch mit Arm und Bein dazu für die Menschheit thätig gewesen" war, wie Herrscher und Helden, der sollte als ganze Figur dargestellt werden, nicht aber "Männer von Genie", unter welche bei Schopenhauer Dichter, Philosophen, Gelehrte und Künstler fallen. Und eben diese sollten bloß geehrt werden mit der Darstellung ihres Kopfes, also mit einer Büste.

(Dies sind bloß die Hauptkritikpunkte, beispielsweise wollte Schopenhauer den Künstler Bertel Thorvaldsen - stattdessen wurde Ludwig von Schwanthaler beauftragt.)

Schopenhauer-Denkmal in Frankfurt

Bild von Frank Behnsen - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11301766

In den Wallanlagen, im Osten Frankfurts, findet man dagegen Schopenhauers Denkmal. Dass die Nachwelt ihm ein Denkmal setzen würde, davon war der junge Arthur Schopenhauer 1819, also mit 31 Jahren schon überzeugt:

„1819. Unverschämte Verse, (gedichtet auf der Reise von Neapel nach Rom im April 1819. Mein Hauptwerk war im November 1818 erschienen.)

Aus langgehegten, tiefgefühlten Schmerzen

Wand sich’s empor aus meinem innern Herzen.

Es festzuhalten hab’ ich lang’ gerungen:

Doch weiß ich, daß zuletzt es mir gelungen.

Mögt euch drum immer wie ihr wollt gebärden:

Des Werkes Leben könnt ihr nicht gefährden.

Aufhalten könnt ihr’s, nimmermehr vernichten:

Ein Denkmal wird die Nachwelt mir errichten.“

Doch wie zufrieden wäre er mit diesem gewesen? Im einfachen Vergleich zur möglichen Kritik an Goethes Denkmal schlägt sich das aktuelle Schopenhauer-Denkmal in Frankfurt nicht sonderlich gut. Auffallend ist hier zwar direkt, dass es sich bloß um eine Büste handelt, also wie es sich für einen Denker gehört.

Aber zum einen steht auf dem Denkmal sein ganzer Name, mit dem Vornamen (was ihn wohl an seine Jugend erinnern würde, als er bloß der Sohn der bekannten Schriftstellerin Johanna Schopenhauer war, und sich seinen Nachnamen erst noch zu eigen machen musste).

Zum anderen ist die Büste natürlich extrem klein. Das spricht Bände über die Würdigung dieses Denkers durch die Stadt Frankfurt. Da er kein echter Frankfurter war, wäre es wohl auch kein Trost für ihn, dass sein Offenbacher Schüler Mainländer nicht mehr als einen Stein bekam.

Von Plenz - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16499937

Mehr zum Schopenhauer-Denkmal und seiner historischen Entwicklung des ehemals doch etwas prächtigeren Schopenhauer-Denkmals findet sich in dem Artikel "Auf den Spuren Schopenhauers in Frankfurt" von Thomas Regehly auf der Webseite der Schopenhauer-Gesellschaft: http://schopenhauer.de/biographie/auf-den-spuren-schopenhauers-in-frankfurt

---

Literatur: Arthur Schopenhauer. Der Briefwechsel mit Goethe. Zürich: Haffmans Verlag 1992. Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena II. Kleine Philosophische Schriften. Zweite und beträchtlich vermehrte Auflage, aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Julius Frauenstädt. Hahn, Berlin 1862, 693. weitere Quellen: Kulturamt Frankfurt (https://www.kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de/de/page150.html?id=44)