Lesbarkeit von Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche (Flesch-Score)

Wie einfach lassen sich Texte von Philosophen lesen? Wer schreibt einfach und wer macht es dem Leser bspw. mit langen Satzkonstruktionen besonders schwer? Darum geht es in diesem Artikel. Zum Vergleich stehen Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche. Kant, weil er der wohl meistzitierteste deutsche Philosoph in philosophischen Fachbüchern ist; Hegel und Schopenhauer, weil sie bekannte "Schüler" sind bzw. "Vollender" Kants sein wollten; und Nietzsche, weil er neben Schopenhauer die vermeintlich klarsten oder wirkungsvollsten Aussagen geprägt hat.

Methode

Es geht in diesem Artikel nicht darum, wie verständlich Philosophen schreiben, sondern darum, wie lesbar sie schreiben. Während das Verständnis kaum quantitativ messbar ist, gibt es für die Lesbarkeit anerkannte Indizes. Was ist die Lesbarkeit? Sie drückt hauptsächlich aus, wie einfach der Satzbau ist. Sie hat nichts mit der Leserlichkeit oder der Nachvollziehbarkeit zu tun. Letzteres betrifft, ob der Schriftsteller seine Gedanken stilistisch so in Worte fassen kann, sodass der Leser versteht, welche Gedanken der Schriftsteller hat. Dafür ist es hilfreich, wenn leserlich geschrieben oder gesetzt wird, aber eben auch, wenn der Satzbau nicht zu komplex ist.

Die Relevanz der Lesbarkeit in philosophischen Fachartikeln ist vielleicht nicht besonders groß, da sie Menschen ansprechen, die schwer lesbare Texte eher gewohnt sein sollten. Wie man allerdings an US-Präsident Donald Trump sieht, ist eine geringere Komplexität hilfreich, wenn man mehr Menschen mit den eigenen Texten erreichen möchte.

Zur Messung wird in diesem Artikel der Index Flesch-Reading-Ease genutzt, weil er am verbreitetsten und ein Standard ist. Abhängig von der durchschnittlichen Satzlänge und der durchschnittlichen Silbenanzahl pro Wort erhält man für einen Text einen Score zwischen 0 und 100. Je lesbarer ein Text ist, desto höher ist die Punktzahl. Genutzt wird hier die deutsche Implementierung von https://fleschindex.de.

Die Auswahl der Texte ist sowohl subjektiv als auch sehr entscheidend für das Ergebnis. Daher werden stets die populärsten und philosophiegeschichtlich wichtigsten Werke auszugsweise betrachtet.

| Flesch-Reading-Ease-Score Von … bis unter … |

Lesbarkeit | Verständlich für |

|---|---|---|

| 0–30 | Sehr schwer | Akademiker |

| 30–50 | Schwer | |

| 50–60 | Mittelschwer | |

| 60–70 | Mittel | 13–15-jährige Schüler |

| 70–80 | Mittelleicht | |

| 80–90 | Leicht | |

| 90–100 | Sehr leicht | 11-jährige Schüler |

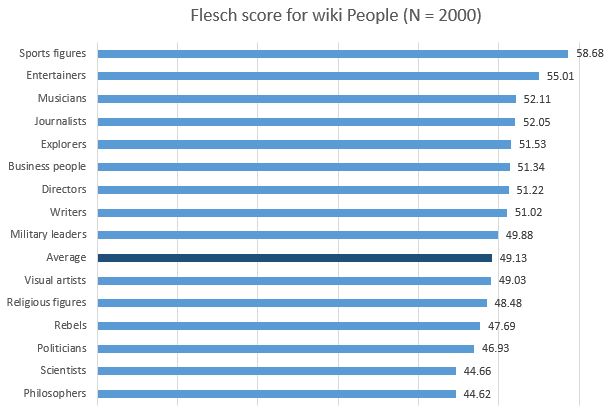

Für englische Wikipedia-Artikel sieht die Flesch-Auswertung verschiedener Artikel-Kategorien übrigens so aus:

Siehe unten am Artikelende für die Quelle der Tabelle und dieses Diagramms.

Die englischen Wikipedia-Artikel über Sportler sind signifikant einfacher lesbar als durchschnittliche biographische Artikel. Dagegen scheint es beinahe notwendig zu sein, über Philosophen mit silbenreicheren Wörtern in längeren Sätzen zu schreiben. Hier könnte allerdings auch eine Rolle spielen, dass in philosophischen Biographien Zitate aus ihren Werken präsentiert werden.

Die Lesbarkeit von Immanuel Kant

Kants einflussreichstes Werk ist sicherlich die Kritik der reinen Vernunft. Und zu den populärsten Werken gehört Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?. Zunächst ein Blick in die Kritik. Es wird der erste Absatz der Einleitung nach der Vorrede untersucht: "I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis":

"Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alle an." (gutenberg.spiegel.de)

Dieser erste Absatz der Einleitung hat einen Score von 24 und ist damit "sehr schwer". Kants Werk mit der vielzitierten Antwort auf die Frage, was Aufklärung ist, wird häufig in deutschen Schulen gelesen, im Gegensatz zur oben zitierten Kritik. Entsprechend sollte sie auch einfacher sein.

"Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung." (gutenberg.spiegel.de)

Der Flesch-Reading-Ease-Score Deutsch zu diesem Text Kants ist 47, womit seine Lesbarkeit noch knapp als schwer bezeichnet werden müsste, aber immer noch deutlich einfacher als die Kritik ist. Auffällig ist hier allerdings auch die Schwäche des Merkmals der Lesbarkeit: Die Satzstruktur alleine macht diesen Text nicht einfacher (zu lesen und zu verstehen), es ist auch das Vorraussetzungsreichtum der Fachtermini der Kritik, über das man beim Lesen stolpern könnte. Doch weiter mit dem Fokus auf den Satzbau ...

Die Lesbarkeit von Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Auch bei Hegel werden zwei Absätze untersucht. Zunächst aus der Phänomenologie des Geistes der erste Absatz aus der Einleitung nach der Vorrede:

"Es ist eine natürliche Vorstellung, daß, ehe in der Philosophie an die Sache selbst, nämlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, gegangen wird, es notwendig sei, vorher über das Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, betrachtet wird. Die Besorgnis scheint gerecht, teils, daß es verschiedene Arten der Erkenntnis geben und darunter eine geschickter als eine andere zur Erreichung dieses Endzwecks sein möchte, hiermit auch falsche Wahl unter ihnen, – teils auch daß, indem das Erkennen ein Vermögen von bestimmter Art und Umfange ist, ohne die genauere Bestimmung seiner Natur und Grenze Wolken des Irrtums statt des Himmels der Wahrheit erfaßt werden. Diese Besorgnis muß sich wohl sogar in die Überzeugung verwandeln, daß das ganze Beginnen, dasjenige, was an sich ist, durch das Erkennen dem Bewußtsein zu erwerben, in seinem Begriffe widersinnig sei, und zwischen das Erkennen und das Absolute eine sie schlechthin scheidende Grenze falle. Denn ist das Erkennen das Werkzeug, sich des absoluten Wesens zu bemächtigen, so fällt sogleich auf, daß die Anwendung eines Werkzeugs auf eine Sache sie vielmehr nicht läßt, wie sie für sich ist, sondern eine Formierung und Veränderung mit ihr vornimmt. Oder ist das Erkennen nicht Werkzeug unserer Tätigkeit, sondern gewissermaßen ein passives Medium, durch welches hindurch das Licht der Wahrheit an uns gelangt, so erhalten wir auch so sie nicht, wie sie an sich, sondern wie sie durch und in diesem Medium ist. Wir gebrauchen in beiden Fällen ein Mittel, welches unmittelbar das Gegenteil seines Zwecks hervorbringt; oder das Widersinnige ist vielmehr, daß wir uns überhaupt eines Mittels bedienen. Es scheint zwar, daß diesem Übelstande durch die Kenntnis der Wirkungsweise des Werkzeugs abzuhelfen steht, denn sie macht es möglich, den Teil, welcher in der Vorstellung, die wir durch es vom Absoluten erhalten, dem Werkzeuge angehört, im Resultate abzuziehen und so das Wahre rein zu erhalten. Allein diese Verbesserung würde uns in der Tat nur dahin zurückbringen, wo wir vorher waren. Wenn wir von einem formierten Dinge das wieder wegnehmen, was das Werkzeug daran getan hat, so ist uns das Ding – hier das Absolute – gerade wieder soviel als vor dieser somit überflüssigen Bemühung. Sollte das Absolute durch das Werkzeug uns nur überhaupt nähergebracht werden, ohne etwas an ihm zu verändern, wie etwa durch die Leimrute der Vogel, so würde es wohl, wenn es nicht an und für sich schon bei uns wäre und sein wollte, dieser List spotten; denn eine List wäre in diesem Falle das Erkennen, da es durch sein vielfaches Bemühen ganz etwas anderes zu treiben sich die Miene gibt, als nur die unmittelbare und somit mühelose Beziehung hervorzubringen. Oder wenn die Prüfung des Erkennens, das wir als ein Medium uns vorstellen, uns das Gesetz seiner Strahlenbrechung kennen lehrt, so nützt es ebenso nichts, sie im Resultate abzuziehen; denn nicht das Brechen des Strahls, sondern der Strahl selbst, wodurch die Wahrheit uns berührt, ist das Erkennen, und dieses abgezogen, wäre uns nur die reine Richtung oder der leere Ort bezeichnet worden." (zeno.org)

Zur Erinnerung: Beim Flesch-Index zählen Durchschnittswerte. Hegel wird also durch die größere Textmenge nicht Unrecht getan, eher verbessert sich die Genauigkeit dieser Untersuchung. Der Flesch-Index liegt bei diesem hegelschen Text bei 29, er ist also auch "sehr schwer", wenngleich einfacher als die Einleitung von Kants KrV.

Ein etwas größeres Publikum versucht Hegel mit der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse anzusprechen. Wie sieht es mit der Lesbarkeit in dieser Einleitung aus?

"Die Philosophie entbehrt des Vorteils, der den anderen Wissenschaften zugute kommt, ihre Gegenstände als unmittelbar von der Vorstellung zugegeben sowie die Methode des Erkennens für Anfang und Fortgang als bereits angenommen voraussetzen zu können. Sie hat zwar ihre Gegenstände zunächst mit der Religion gemeinschaftlich. Beide haben die Wahrheit zu ihrem Gegenstande, und zwar im höchsten Sinne – in dem, daß Gott die Wahrheit und er allein die Wahrheit ist. Beide handeln dann ferner von dem Gebiete des Endlichen, von der Natur und dem menschlichen Geiste, deren Beziehung aufeinander und auf Gott als auf ihre Wahrheit. Die Philosophie kann daher wohl eine Bekanntschaft mit ihren Gegenständen, Ja sie muß eine solche, wie ohnehin ein Interesse an denselben voraussetzen, – schon darum, weil das Bewußtsein sich der Zeit nach Vorstellungen von Gegenständen früher als Begriffe von denselben macht, der denkende Geist sogar nur durchs Vorstellen hindurch und auf dasselbe sich wendend zum denkenden Erkennen und Begreifen fortgeht." (zeno.org)

Der Flesch-Score liegt bei 39, also wieder auch grammatikalisch einfacher als der inhaltlich anspruchsvollere Text. Dass Hegel noch wesentlich einfacher schreiben kann, zeigt dieser mit einem Score von 50 bewertete Auszug aus Grundlinien der Philosophie des Rechts, der sich scheinbar gut für Schulen eignen würde:

"Die Rechtswissenschaft ist ein Teil der Philosophie. Sie hat daher die Idee, als welche die Vernunft eines Gegenstandes ist, aus dem Begriffe zu entwickeln oder, was dasselbe ist, der eigenen immanenten Entwicklung der Sache selbst zuzusehen. Als Teil hat sie einen bestimmten Anfangspunkt, welcher das Resultat und die Wahrheit von dem ist, was vorhergeht und was den sogenannten Beweis desselben ausmacht. Der Begriff des Rechts fällt daher seinem Werden nach außerhalb der Wissenschaft des Rechts, seine Deduktion ist hier vorausgesetzt, und er ist als gegeben aufzunehmen." (zeno.org)

Und als wesentlich schwieriger gilt die Lesbarkeit dieses Auszugs aus dem dritten Paragraphen desselben Werkes mit einem Score von 0 durch die geringe Satzanzahl:

"Das Recht ist positiv überhaupt a) durch die Form, in einem Staate Gültigkeit zu haben, und diese gesetzliche Autorität ist das Prinzip für die Kenntnis desselben, die positive Rechtswissenschaft. b) Dem Inhalte nach erhält dies Recht ein positives Element α) durch den besonderen Nationalcharakter eines Volkes, die Stufe seiner geschichtlichen Entwicklung und den Zusammenhang aller der Verhältnisse, die der Naturnotwendigkeit angehören; β) durch die Notwendigkeit, daß ein System eines gesetzlichen Rechts die Anwendung des allgemeinen Begriffes auf die besondere von außen sich gebende Beschaffenheit der Gegenstände und Fälle enthalten muß – eine Anwendung, die nicht mehr spekulatives Denken und Entwicklung des Begriffes, sondern Subsumtion des Verstandes ist; γ) durch die für die Entscheidung in der Wirklichkeit erforderlichen letzten Bestimmungen." (zeno.org)

Die Lesbarkeit von Arthur Schopenhauer

Von Schopenhauer wird nun je ein Absatz aus Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (1813) und den Aphorismen zur Lebensweisheit vorgestellt, um sowohl einen Text an die Fachwelt als auch einen populären Text vorzulegen. Der erste Paragraph aus dem Jahr 1813:

"Platon der göttliche und der erstaunliche Kant vereinigen ihre nachdrucksvollen Stimmen in der Anempfehlung einer Regel zur Methode alles Philosophirens, ja alles Wissens überhaupt. Man soll, sagen sie, zweien Gesetzen, dem der Homogeneität und dem der Specifikation, auf gleiche Weise, nicht aber einem zum Nachtheil des andern, ein Genüge thun. Das Gesetz der Homogeneität heißt uns, durch Aufmerken auf die Aehnlichkeiten und Uebereinstimmungen der Dinge, Arten erfassen, diese eben so zu Gattungen und diese zu Geschlechtern vereinigen, bis wir endlich zur obersten, Alles umfassenden Einheit gelangen. Da dieses Gesetz ein transscendentales, unsrer Vernunft wesentliches ist, setzt es Uebereinstimmung der Natur mit sich voraus, welche Voraussetzung ausgedrückt ist in der alten Regel: entia praeter necessitatem non esse multiplicanda. - Das Gesetz der Specifikation drückt Kant dagegen so aus: entium varietates non temere esse minuendas. Es heischt nämlich, daß wir die unter einem vielumfassenden Geschlechtsbegriff vereinigten Gattungen und wiederum die unter diesen begriffenen höhern und niederern Arten wohl unterscheiden, nicht aber irgend einen Sprung machen, und am wenigsten die niedern Arten oder gar Individuen unmittelbar unter den Geschlechtsbegriff subsumiren, indem jeder Begriff noch einer Eintheilung in niedrigere fähig ist und sogar keiner auf die bloße Anschauung herabgeht. Kant lehrt, daß beide Gesetze transscendentale, Uebereinstimmung der Dinge mit sich a priori postulirende Grundsätze der Vernunft seyen, und Platon scheint dasselbe auf seine Weise auszudrücken, indem er sagt, diese Regeln, denen alle Wissenschaft ihre Entstehung verdanke, seyen zugleich mit dem Feuer des Prometheus vom Göttersitze zu uns herabgeworfen." (Deu-III:3 f.)

Der Flesch-Score für diese Einleitung ist 18. Die durchschnittliche Anzahl der Wörter pro Satz und die durchschnittliche Silbenanzahl pro Wort lassen diesen Abschnitt zu einem der unlesbarsten Auszüge werden, auch wenn in den restlichen Kapiteln dieses Buches Werte zwischen 36 und 50 erreicht werden.

Als nächstes nun die Einleitung aus den Aphorismen zur Lebensweisheit:

"Ich nehme den Begriff der Lebensweisheit hier gänzlich im immanenten Sinne, nämlich in dem der Kunst, das Leben möglichst angenehm und glücklich durchzuführen, die Anleitung zu welcher auch Eudämonologie genannt werden könnte: sie wäre demnach die Anweisung zu einem glücklichen Daseyn. Dieses nun wieder ließe sich allenfalls definiren als ein solches, welches, rein objektiv betrachtet, oder vielmehr (da es hier auf ein subjektives Urtheil ankommt) bei kalter und reiflicher Ueberlegung, dem Nichtseyn entschieden vorzuziehn wäre. Aus diesem Begriffe desselben folgt, daß wir daran hiengen, seiner selbst wegen, nicht aber bloß aus Furcht vor dem Tode; und hieraus wieder, daß wir es von endloser Dauer sehn möchten. Ob nun das menschliche Leben dem Begriff eines solchen Daseyns entspreche, oder auch nur entsprechen könne, ist eine Frage, welche bekanntlich meine Philosophie verneint; während die Eudämonologie die Bejahung derselben voraussetzt. Diese nämlich beruht eben auf dem angeborenen Irrthum, dessen Rüge das 49. Kapitel im 2. Bande meines Hauptwerks eröffnet. Um eine solche dennoch ausarbeiten zu können, habe ich daher gänzlich abgehn müssen von dem höheren, metaphysisch-ethischen Standpunkte, zu welchem meine eigentliche Philosophie hinleitet. Folglich beruht die ganze hier zu gebende Auseinandersetzung gewissermaaßen auf einer Ackommodation, sofern sie nämlich auf dem gewöhnlichen empirischen Standpunkte bleibt und dessen Irrthum festhält. Demnach kann auch ihr Werth nur ein bedingter seyn, da selbst das Wort Eudämonologie nur ein Euphemismus ist. - Ferner macht auch dieselbe keinen Anspruch auf Vollständigkeit; theils weil das Thema unerschöpflich ist; theils weil ich sonst das von Andern bereits Gesagte hätte wiederholen müssen." (Deu-IV:347 f.)

Und diese Einleitung in die Aphorismen, die Schopenhauer haben bekannt werden lassen, erscheinen durch den Flesch-Index als "schwer" mit einem Score von 39. Da ist es ein schwacher Trost, dass nach der "schweren" Einleitung klare und gut formulierte Sätze wie diese mit einem Score von 56 folgen:

"Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz. Denn er verräth in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz seyn könnte, indem er sonst nicht zu Dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen theilt." (Deu-IV:398)

Die Lesbarkeit von Friedrich Nietzsche

Das wohl populärste Werk Nietzsches ist Also sprach Zarathustra. Beginnen wir also mit "Zarathustras Vorrede":

"Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und gieng in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, - und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: »Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest! Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Thorheit und die Armen wieder einmal ihres Reichthums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends thust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn! Ich muss, gleich dir, untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzugrosses Glück sehen kann! Segne den Becher, welcher überfliessen will, dass das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage! Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.« - Also begann Zarathustra's Untergang." (KSA04:10 ff.)

Dies ist der mit Abstand lesbarste Auszug in diesem Artikel, er erreicht einen Score von 65 von 100. Der Zarathustra ist damit "mittel schwer" und für die 7. bis 9. Schulkasse geeignet, jedenfalls nach der Satzstruktur.

Nun ein Auszug eines etwas weniger populäres, aber dennoch bedeutsamen Buches, Zur Genealogie der Moral:

" - Diese englischen Psychologen, denen man bisher auch die einzigen Versuche zu danken hat, es zu einer Entstehungsgeschichte der Moral zu bringen, - sie geben uns mit sich selbst kein kleines Räthsel auf; sie haben sogar, dass ich es gestehe, eben damit, als leibhaftige Räthsel, etwas Wesentliches vor ihren Büchern voraus - sie selbst sind interessant! Diese englischen Psychologen - was wollen sie eigentlich? Man findet sie, sei es nun freiwillig oder unfreiwillig, immer am gleichen Werke, nämlich die partie honteuse unsrer inneren Welt in den Vordergrund zu drängen und gerade dort das eigentlich Wirksame, Leitende, für die Entwicklung Entscheidende zu suchen, wo der intellektuelle Stolz des Menschen es am letzten zu finden wünschte (zum Beispiel in der vis inertiae der Gewohnheit oder in der Vergesslichkeit oder in einer blinden und zufälligen Ideen-Verhäkelung und -Mechanik oder in irgend etwas Rein-Passivem, Automatischem, Reflexmässigem, Molekularem und Gründlich-Stupidem) - was treibt diese Psychologen eigentlich immer gerade in diese Richtung? Ist es ein heimlicher, hämischer, gemeiner, seiner selbst vielleicht uneingeständlicher Instinkt der Verkleinerung des Menschen? Oder etwa ein pessimistischer Argwohn, das Misstrauen von enttäuschten, verdüsterten, giftig und grün gewordenen Idealisten? Oder eine kleine unterirdische Feindschaft und Rancune gegen das Christenthum (und Plato), die vielleicht nicht einmal über die Schwelle des Bewusstseins gelangt ist? Oder gar ein lüsterner Geschmack am Befremdlichen, am Schmerzhaft-Paradoxen, am Fragwürdigen und Unsinnigen des Daseins? Oder endlich - von Allem Etwas, ein wenig Gemeinheit, ein wenig Verdüsterung, ein wenig Antichristlichkeit, ein wenig Kitzel und Bedürfniss nach Pfeffer? ... Aber man sagt mir, dass es einfach alte, kalte, langweilige Frösche seien, die am Menschen herum, in den Menschen hinein kriechen und hüpfen, wie als ob sie da so recht in ihrem Elemente wären, nämlich in einem Sumpfe. Ich höre das mit Widerstand, mehr noch, ich glaube nicht daran; und wenn man wünschen darf, wo man nicht wissen kann, so wünsche ich von Herzen, dass es umgekehrt mit ihnen stehen möge, - dass diese Forscher und Mikroskopiker der Seele im Grunde tapfere, grossmüthige und stolze Thiere seien, welche ihr Herz wie ihren Schmerz im Zaum zu halten wissen und sich dazu erzogen haben, der Wahrheit alle Wünschbarkeit zu opfern, jeder Wahrheit, sogar der schlichten, herben, hässlichen, widrigen, unchristlichen, unmoralischen Wahrheit ... Denn es giebt solche Wahrheiten. - " (KSA05:257 f.)

Der Score dieses Abschnitts ist 36 bzw. 33, wenn man einige überflüssige Zeichen reduziert, die zwar die Lesbarkeit nicht erhöhen, aber manche Algorithmen täuschen (wie auch die Seite fleschindex.de leider). Obwohl Nietzsche mit diesem Textauszug, der repräsentativer für sein Gesamtwerk ist als der Zarathustra, laut Flesch-Index ebenso wenig oder ebenso sehr lesbar wie Kant, Hegel und Schopenhauer, erscheint er dennoch einfacher. Das liegt vielleicht daran, dass es nicht so sinnvoll ist, zwischen Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit für Menschen zu trennen.

Fazit

Die richtige Frage des Artikels wäre vielleicht nicht, wie lesbar dieser oder jener Philosoph ist, sondern, ob diese Untersuchungen diverser Auszüge aus Werken der deutschsprachigen philosophischen Hoch-Zeit mehr über die Philosophen oder mehr über diesen Lesbarkeitsindex aussagen. Man sollte bedenken, dass der Satz "Hegel ist stumm." einen Score von 99 bekommt, während "Schopenhauer ist taub." alleine wegen der zwei Silben mehr nur noch einen Score von 60 bekommt. Die Grundtendenz stimmt, wenn man nicht nur einen Satz, sondern längere Textauszüge testet. Lange Sätze sind weniger lesbar als kürzere. Nebensätze verursachen manchmal Schwierigkeiten, wenn nicht sofort klar ist, welche Bezüge grammatikalisch bestehen. Der Flesch-Index ist in der hier genutzten Implementierung allerdings blind für Strukturen in Texten, die Lesern schnell ersichtlich sind, wie etwa in der Aufzählung in dem letzten Auszug von Hegel.

Der Unterschied zwischen den hier vorgestellten Philosophen ist allerdings nicht die Länge ihrer Sätze, sondern etwas, was ein Lesbarkeitsindex der hier gebrauchten Definition nicht erfasst: Nämlich, was ein Philosoph in sie hineinsteckt. Malt er mit seinen Worten Bilder, die verständlich sind oder türmen sich untypisch gebrauchte Begriffe übereinander? Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb Schopenhauer oder Nietzsche häufiger zitiert werden als Hegel (Wikiquote.org).

(Der Flesch-Reading-Ease-Score dieses Artikels (inklusive der zitierten Auszüge!) liegt laut Yoast bei 54.)

Quelle der Tabelle: Seite „Lesbarkeitsindex“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 28. Dezember 2018, 21:20 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesbarkeitsindex&oldid=184145711 (Abgerufen: 1. Februar 2019, 18:58 UTC)